在接触钢琴的过程中,大量的曲目练习十分必要。而那些古典钢琴曲的名称中往往带着“协奏曲”“奏鸣曲”“进行曲”“交响曲”等等。这些词汇是什么意思?他们代表的曲目有什么区别?又有哪些特点呢?下面,让我们先来了解一下什么是“交响曲”。

历史发展

进行曲主要是军队中用来统一行进步伐一致的要求,以偶数拍作周期性反复,常用2/4 ,4/4 的拍子。

最初它产生于军队的战斗生活,用以鼓舞战士的斗争意志,激发战士的战斗热情,后来人们在社会生活中也常采用这种体裁来表达集体的力量和共同的决心。雄劲刚健的旋律和坚定有力的节奏是进行曲的基本特点。进行曲也是一种用步伐节奏写成的声乐乐曲或器乐乐曲。它起源于16世纪西方的战乐;从17世纪起,由通常伴随队伍行进或用于世俗性的礼仪活动,逐渐进入音乐会演奏以及歌剧、舞剧音乐中,最终成为一种特定的音乐体裁。

早期进行曲不拘拍子,结构短小,如J.-B.吕利所作由双簧管和鼓队演奏的《集合进行曲》为三拍子,二段式,分两段各自反复,仅14小节。近代进行曲都用复三段式写成,用双拍子或四拍子(4/4,4/2,2/2,6/8等),三拍子的进行曲属于少数(如R.舒曼的《大卫盟员进攻庸夫俗子进行曲》)。丧礼进行曲速度缓慢,多用小调式写成,早期也有用大调式的,如G.F.亨德尔的清唱剧《扫罗》中的《死亡进行曲》。

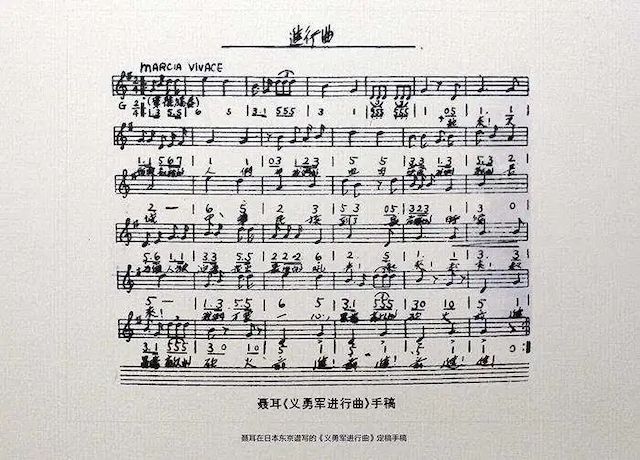

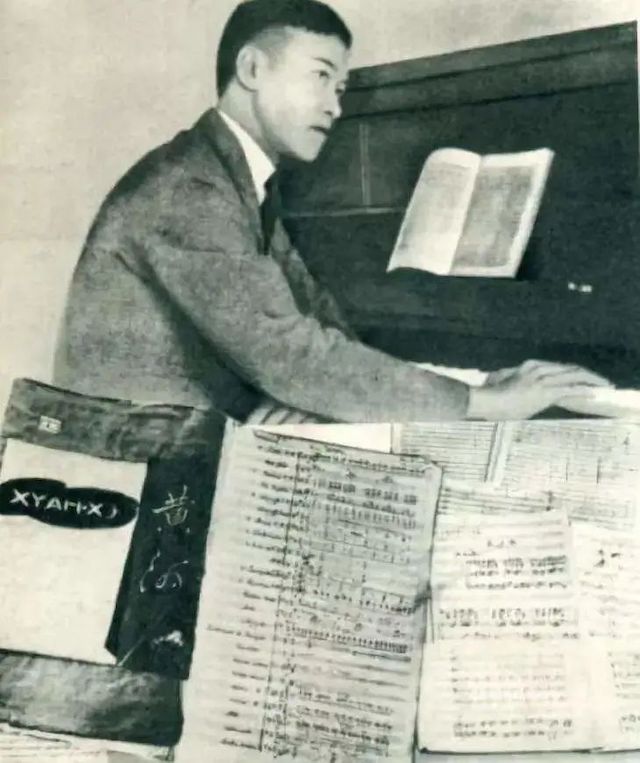

在音乐文化中,进行曲作为一种较普遍的音乐体裁,其历史悠久、风格多样、形式各异、种类繁多,并具有强烈的时代特点和鲜明的地域风格。进行曲的社会实用功能普遍超过其它任何一种音乐体裁,这种功能有时会超过它的艺术价值和音乐价值本身。如,我国的国歌《义勇军进行曲》在创作时,作为一部影片的主题歌,反映了二十世纪三十年代遭受日本帝国主义侵略的中华民族不愿做亡国奴,抗日救国,解放全中国的强烈愿望。影片上映后,立即在全国广为流传,深深地感染和鼓舞了中国人民的抗日救国斗争和革命意志,产生了深远的历史影响,其历史价值和社会作用远远超过了一部影片主题歌的地位和作用。

体裁特点

在乐曲的形式上,中外进行曲均采用二部或三部曲式,其中少数作品(器乐曲居多)采用回旋曲式,而中国群众歌曲中的进行曲中二部形式多于三部,分为主副歌形式的较普遍。外国的器乐曲采用复三部的也较多。另外,多数乐曲都由引子开始,但器乐曲中的少数西洋作品就不用引子,开门见山,直接进入主题的呈示,如莫扎特的《土耳其进行曲》等。

分类上,进行曲有典礼进行曲、音乐会进行曲、颂歌型进行曲、戏剧进行曲、舞曲中的进行曲、三拍子进行曲、群众进行曲、器乐进行曲等。

在表演形式上,一开始声乐演唱多于器乐演奏,后来根据进行曲实用功能的需要逐渐由乐队代替了演唱,适应了各种场合上的演奏,提高了它们的实用价值,扩大了乐曲本身的社会作用。中国的进行曲还有一点特殊,就把原有的器乐曲上填词改编为声乐曲的,如《长江之歌》、《运动员进行曲》,也有在外国的乐曲上填新词改编的,如《大中华》。还有按演唱效果修改,重新发表的,如《大刀进行曲》。

中外进行曲在调性的利用上则没有多大区别,而在调式的采用上区别较大。如,为了进行曲的民族化而采用五声调式,如《娘子军连歌》、延边的《民兵之歌》。这一特点来自作曲家所采用的民族民间音乐的素材。

中外作品最大的相同点还是采用步伐节奏写成的偶数节拍的基础上,加附点节奏或切分节奏来加强弹性,形成推进感,有时也用三连音代替附点节奏。第二主题或中间部分的节奏一般拉长,表现抒情的感情或更高层次的激昂情绪,第三部分再回到第一部分的节奏。

中国的进行曲受外国西洋的影响从无到有,从改编外国的进行曲到自己的创作,是中国作曲家们努力学习外国经验,不断深入生活,总结经验和推陈出新的结果,也是进行曲体裁不断中国化和民族化方面取得的可喜成果。

诚邀您关注「雅马哈钢琴乐器」公众号

获取更多产品及活动资讯。

如您在非微信环境中浏览此页面,

也可拷贝如下微信ID,在微信中打开并搜索此公众号。

雅马哈钢琴

贝森朵夫公众号

Boesendorfer贝森朵夫中国