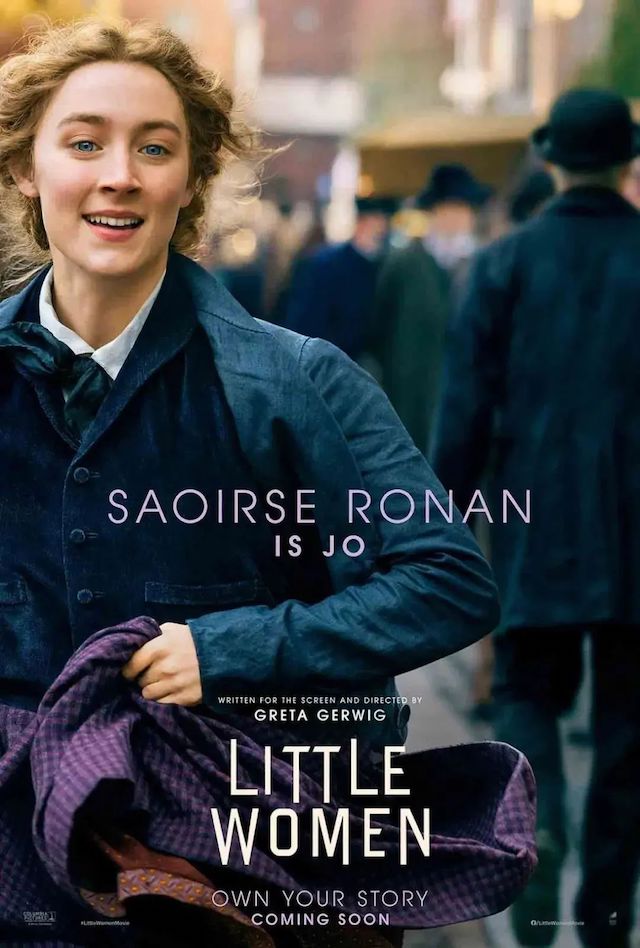

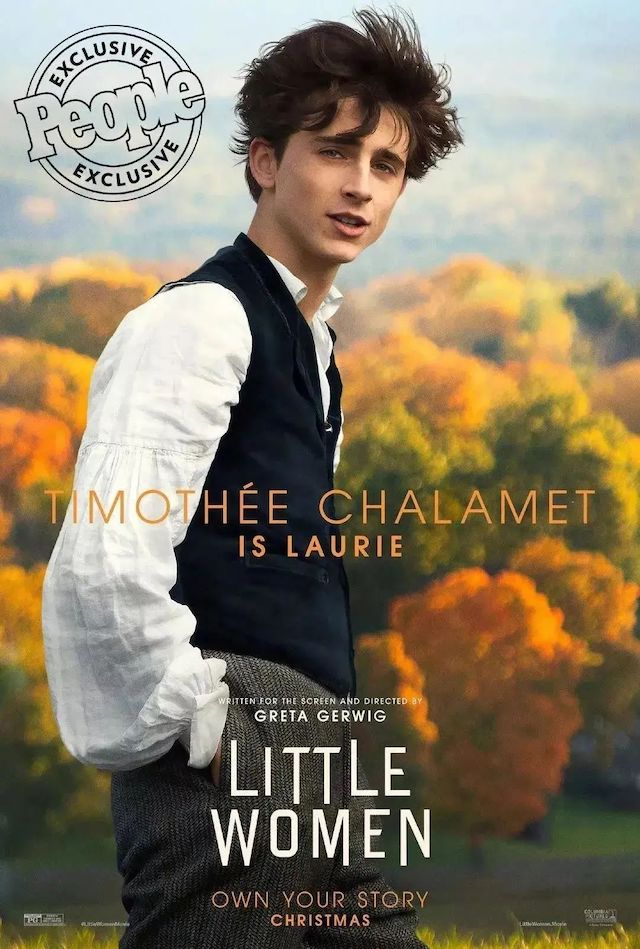

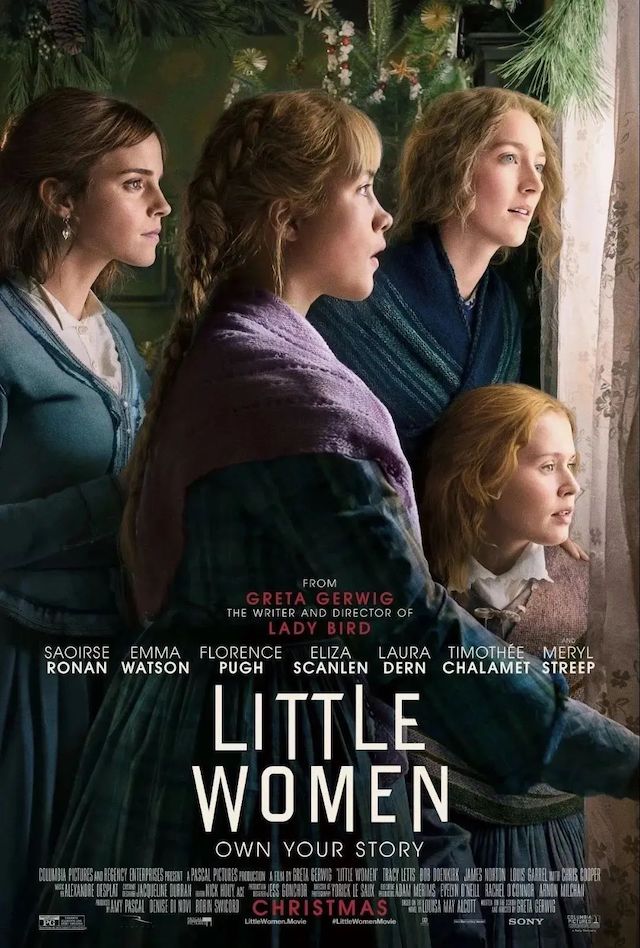

今年,奥斯卡大热影片《小妇人》,夺得了多项大奖,故事中的四姐妹个个才华横溢,最小的妹妹贝丝善良内敛,弹得一手好琴。当姐姐们都热衷于参加舞会社交时,她却安静地在家练琴。

影片从不同场景展示了贝丝经常弹的作品有巴赫、舒曼还有贝多芬。其中贝多芬“悲怆”奏鸣曲第二乐章是出现次数最多的一首古典作品。

第一次出现是日常生活中,家人们各自忙碌,贝丝独自练习着这首曲子;

第二次是在贝丝因病去世几年后,爱慕二姐的教授加瑞尔来家里做客,全家团聚,当加瑞尔发现家里还有一架钢琴并问及钢琴的主人时,全家人都沉默陷入了哀伤,在大家的建议下,加瑞尔在贝丝的琴上弹了一曲,就是悲怆第二乐章。

当这首如歌的慢板再次在客厅里响起,大家仿佛在音乐中,回到了童年时姐妹们嬉笑打闹的时光,回忆中,仍是贝丝安静练琴的身影。

贝多芬的这首悲怆奏鸣曲是作品十三第八首c小调奏鸣曲,创作于1799年,是献给他的朋友李希诺夫斯基伯爵。传说《悲怆》这个标题是贝多芬自己确定的,是为了表达在孤苦生活中的内心体验:乐曲描述了在大自然的怀抱中,在动人的歌声中,心灵得以慰籍,精神获得平衡的情景。

喜欢这首曲子的人们还具体描述了在这首作品中仿佛看到酷爱大自然的作曲家漫步在雨后的田野上,欣赏着含泪的小花、摇曳的枝叶、起伏的山峦、淡淡的云层。

人们期望都从曲子的任何一点信息中寻找着作曲家当时的心境和乐思,用这些猜测揣摩来找到通达音乐,理解音乐的路径。

拉赫玛尼诺夫著名的升c小调前奏曲是钢琴曲库中的经典,他在一篇自述中曾经写过这样一段话:

“经常有人问我,写这首曲子的时候我在想什么?换句话说,我的灵感源泉是什么?除了迫切需要赚钱,我的灵感只是希望创造出一点美好的艺术。这首前奏曲的本质就是绝对音乐,不能把它放进标题音乐或者印象派音乐的框架中来看待。”

既然如此,“绝对音乐”是什么呢?

绝对音乐可以引导人们的思想或者激发听众的情感,但最主要的作用是借用美感和多样的形式来让人们取得精神上的愉悦。

当我们在欣赏一首乐曲或者准备学习、分析一部作品时,总会不由自主地试图寻找这部作品对作曲家来说存在的意义:受了什么刺激,经历了什么磨难,发生了什么重大事件或变革。

而事实上,作曲家没有这么自私,无论生活如何,他们的专注点仍然在音乐本身。就像拉赫自己谈论说到《升C小调前奏曲》时说:

“作为前奏曲这个形式,它的使命并非是情绪的表现,而是情绪的准备,这种‘绝对’是为了放在某些重大音乐作品之前来演奏而创造的,为了引出真正的主题或者标题音乐。”

原来,“绝对音乐”是音乐为大家创造的制造心境的条件和准备。当你有心情有故事有所想时,音乐的外在刺激会勾起属于你自己的难忘回忆,而并非像作曲家一样,每个人的时代不同,感受不同,人生不同。

在影片《小妇人》中,贝丝的富豪邻居---老劳伦斯先生在一次偶然的相遇中,发现贝丝有音乐的才华,并热情邀请她来自己的家里弹琴。那架许久没有被人触碰的钢琴是老先生去世已久的小女儿留下的。

当贝丝惊喜万分地弹响了豪华客厅里的钢琴,整栋别墅弥漫着舒曼的《童年情景》,劳伦斯先生缓缓从房间走出,沿着琴声走下楼,最后坐在楼梯的台阶上痛哭流涕,感动、欣喜、难过交织在一起,淹没在美妙的琴声中。

音乐的意义不在于我们理解了什么,听懂了什么,知道和了解作曲家多少往事和回忆,而在于当我们去听它时,触动了什么,让我们感慨了什么。

“绝对音乐”不会在乎是否有标题,有具体内容的提示。当我们在音乐中让自己莫名感动,此刻的音乐就是绝对音乐。

“绝对”是真实面对自己的坦然和真诚。

在同名小说《小妇人》中有这样一段话:

“美貌、青春、财富、甚至爱情本身,都不能让深得上帝恩宠的人免于焦虑和痛苦,远离哀愁,也无法让他们避免失去自己最爱的东西。因为,一生中,有些雨必然得下,一些日子必然会黑暗、哀伤、凄凉。”

人生如此,音乐也如此。

诚邀您关注「雅马哈钢琴乐器」公众号

获取更多产品及活动资讯。

如您在非微信环境中浏览此页面,

也可拷贝如下微信ID,在微信中打开并搜索此公众号。

雅马哈钢琴

贝森朵夫公众号

Boesendorfer贝森朵夫中国